遺言信託で実現する個人奨学金制度 - 社会貢献と資産継承の新たな形

「自分の財産を若い世代の支援に役立てたい」「故郷の子どもたちの教育を応援したい」など、相続財産を社会貢献に活かしたいというご希望は少なくありません。特に教育支援や奨学金制度の創設は、多くの方が関心を持つ社会貢献の形です。しかし、従来の方法では実現が難しかったり、高額な費用や煩雑な手続きが必要だったりすることがありました。

本記事では、信託という仕組みを活用して、個人の想いを反映したオーダーメイドの奨学金制度を創設する方法について解説します。

本記事のポイント:

- 従来の奨学金制度創設方法の課題と限界

- 信託を活用した個人奨学金制度の仕組みと利点

- 個人奨学金信託の具体的な設計方法

- 信託型奨学金制度を実現するための専門家サポート

従来手法の課題と信託利用のニーズ

「自分の残した財産を、勉学や芸術の振興に役立てたい」といったご相談はよくあります。こうした志を実現するための従来の方法には、主に以下の二つがありました。

1. 既存の団体への寄付

大学や教育機関、公益法人などの既存団体に寄付する方法です。手続きは比較的簡単ですが、ご自身の希望する使途や条件を細かく指定できないことが多く、「本当に自分の想いが実現されるのだろうか」という不安が残ります。

2. 財団法人の設立

公益財団法人を新たに設立する方法です。ご自身の名前を冠した奨学金制度を作れますが、設立には多額の資金(通常1億円以上)が必要であり、設立・運営のための事務手続きも煩雑です。一般の方にとってはハードルが高いと言わざるを得ません。

これらの方法では、「希望に合致する団体が見つからない」「財団設立のための資金や手間が負担になる」といった課題がありました。また、寄付した後の運用に関与できない点も、多くの方にとって懸念事項となっていました。

信託契約で実現するオーダーメイドの奨学金制度

このような課題を解決する方法として注目されているのが、信託を活用した個人奨学金制度です。民事信託(家族信託)の仕組みを応用することで、比較的少額の資金からでも、個人の想いを反映したオーダーメイドの奨学金制度を創設することが可能になります。

信託型奨学金制度の基本構造

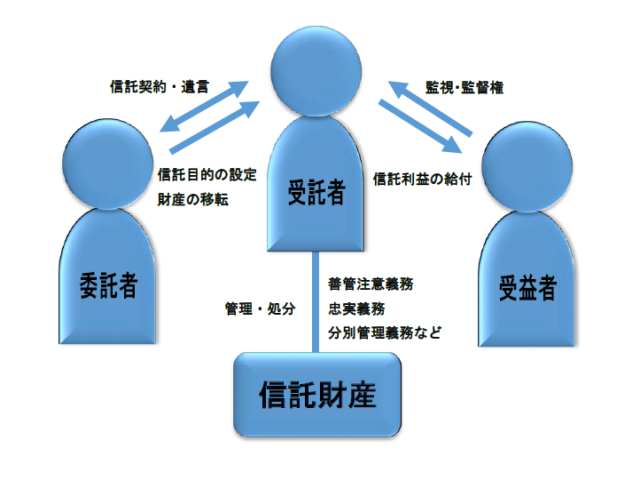

信託制度であれば、奨学金に用いたい財産を信託財産とし、受益者を不特定の奨学生(一定の基準を満たす申請者)とすることができます。委託者(ご依頼者様)のご希望に合わせた奨学金交付基準(学業成績・経済状況・目的分野・推薦条件など)を自由に設計可能です。受託者(信頼できるご家族や専門家等)がその基準に基づき適格者を選定し、信託財産から奨学金として支給されます。

財団法人を新設するよりもはるかにコストを抑えて、ご自身の志や想いを反映したオーダーメイドの奨学金制度が実現できます。運用の透明性や信託管理の仕組みも加えることで、確実な学資支援が可能です。

信託型奨学金制度の主なメリット:

- 低コストで実現可能:財団設立に比べて設立費用や運営コストを大幅に抑えられます

- 高い自由度:支援対象や条件、支給金額など、ご自身の希望に合わせて自由に設計できます

- 長期間の運用が可能:適切な仕組みを構築することで、長期にわたって安定的に運営できます

- 透明性の確保:信託監督人や受益者代理人を設置することで、適正な運用を担保できます

- 社会的意義:公益目的を持った遺産活用により、社会貢献と自身の遺志の実現を両立できます

信託型奨学金制度の具体的な設計例

信託型奨学金制度は、ご自身の想いや状況に合わせて柔軟に設計することができます。以下に、具体的な設計例をご紹介します。

信託型奨学金制度を実現するためのステップ

STEP 1: 奨学金制度の目的と概要の明確化

まず、どのような奨学金制度を創設したいのか、その目的や対象者、支援内容などを具体的に検討します。ご自身の想いや価値観を反映させた奨学金制度の概要を明確にしましょう。

STEP 2: 信託スキームの設計

専門家のサポートを受けながら、信託の基本構造(委託者、受託者、受益者、信託財産、信託期間など)を設計します。ここでは、法的に有効かつ実現可能な信託スキームを構築することが重要です。

STEP 3: 信託契約書または遺言書の作成

生前に信託を設定する場合は信託契約書を、死後に信託を開始する場合は遺言書(遺言信託)を作成します。いずれの場合も、法的に有効な文書として専門家のサポートを受けながら慎重に作成します。

STEP 4: 運営体制の構築

受託者や信託監督人など、信託を運営する体制を構築します。必要に応じて、奨学生の選考委員会や連携する教育機関との協力体制も整えます。信託の適正な運営を確保するための仕組みづくりが重要です。

STEP 5: 信託の実行と運営

信託契約の締結または遺言の執行により、信託を開始します。設定した条件に基づいて奨学生の募集・選考を行い、奨学金の支給を実施します。定期的な報告や運営状況の確認を通じて、透明性のある運営を心がけます。

遺言信託と生前信託の違い:

奨学金制度を創設する方法として、「遺言信託」と「生前信託」の2つの方法があります:

- 遺言信託:遺言書に信託の内容を記載し、遺言者の死後に信託が開始されます。生前は財産を自由に使うことができますが、信託の運営に関与できません。

- 生前信託:生きているうちに信託契約を締結し、信託を開始します。自分の目で信託の運営を見届けることができますが、信託財産は自分のものではなくなります。

どちらの方法が適しているかは、ご自身の状況や希望によって異なります。専門家とよく相談して最適な方法を選びましょう。

当事務所でお手伝いできること

当事務所では、信託を活用した奨学金制度の創設に関する様々なサポートを提供しております。お客様の想いを形にするための専門的なアドバイスと実務的なサポートを一貫して行います。

公正証書遺言の作成支援

遺言信託による奨学金制度を創設する場合、法的に有効な公正証書遺言の作成をサポートします。お客様の想いを正確に反映した遺言内容の検討から公証役場での手続きまで、一貫してお手伝いします。

信託契約の設計・起案・締結サポート

生前信託による奨学金制度を創設する場合、信託契約の設計から起案、締結までをサポートします。法的に有効かつお客様の意図を実現する信託スキームを提案し、必要な書類の作成をお手伝いします。

信託受託者・管理人・監督人への就任

ご希望に応じて、当事務所または提携する専門家が信託の受託者、管理人、監督人などの役割を担うことも可能です。適正かつ透明性のある信託運営をサポートします。

オーダーメイド信託のご提案

お客様の想いや状況に合わせた最適な信託スキームをオーダーメイドでご提案します。奨学金の対象者、条件、支給方法など、お客様の希望を細部まで反映した信託設計を行います。

あなたの「思い」を社会にしっかりと残す形にするため、お気軽にご相談ください。初回相談は30分無料で承っております。

まとめ - 遺産を通じた社会貢献の新たな形

信託を活用した奨学金制度の創設は、ご自身の財産を社会に還元し、次世代の育成に貢献するための有効な方法です。財団法人の設立に比べて低コストで実現でき、かつご自身の想いを細部まで反映させることができる点が大きな魅力です。

「自分の名前を冠した奨学金制度を作りたい」「特定の分野の研究を支援したい」「故郷の子どもたちの教育を応援したい」など、様々な想いを形にすることができます。単なる財産の分配ではなく、社会に対する貢献と自身の志の実現を両立させる手段として、信託型奨学金制度をご検討ください。

当事務所では、お客様一人ひとりの想いに寄り添いながら、最適な信託スキームの提案と実務的なサポートを提供しております。遺産を通じた社会貢献にご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

営業時間:9:00~17:00

定休日:日・土・祝

信託を活用した奨学金制度に関するご相談は、お電話またはメールにて「奨学金信託について相談したい」とお伝えください。初回相談30分は無料です。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的アドバイスを構成するものではありません。具体的な信託設計については、当事務所までお問い合わせください。

相続・財産管理に関連する記事

【滋賀・司法書士】「物忘れが始まった」親の遺言書、作成前に確認すべきことと手続きの流れ

2025年6月26日